国民の声を無視するな!日本共産党が示す企業献金問題の解決策

企業・団体献金がもたらす政治腐敗の本質とは

企業や団体からの献金は、政治と経済のつながりを深める一方で、重大な問題を生み出しています。

それは、特定の企業や業界が政治家に影響を与え、国民全体の利益よりも財界の利益が優先される政治が行われるという問題です。

企業が献金を行う背景には、自分たちの利益を保護したい、政策に影響を及ぼしたいという思惑が潜んでおり、その結果、政治は特定の企業や業界に有利な方向へと傾いてしまいます。

このような状況は、国民の生活に直接影響を与えます。

たとえば、環境保護よりも大企業の利益が優先される政策が取られたり、労働者の権利が軽視されることもあります。

このように企業・団体献金が政治をゆがめることが、共産党が「全面禁止」を主張する根拠となっています。

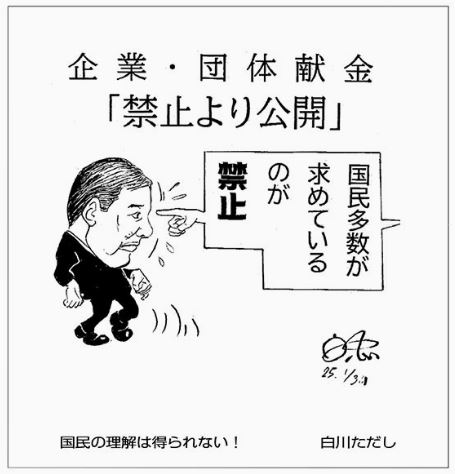

公開では解決できない!「全面禁止」が求められる理由

石破首相が述べた「公開すれば十分」という主張は一見すると透明性を重視した前向きな意見に聞こえますが、実際には根本的な問題の解決にはなりません。

公開によって献金の流れが明らかになったとしても、企業が政治家に資金提供を行い、その見返りに政策が偏る構図自体は変わらないからです。

企業献金の根本的な問題は、その存在そのものが賄賂性を帯びていることにあります。

企業が政治家に資金を提供し、その見返りとして特定の政策が推進されることで、国民の利益が二の次にされる事態が頻発するのです。

この構図を断ち切るためには、「公開」ではなく「禁止」しかありえません。

国民56.4%の声を無視する政治の現実

最新の共同通信の世論調査によると、56.4%の国民が企業・団体献金の全面禁止を求めています。

一方で「禁止する必要はない」と答えたのは34.5%にとどまっています。

これは、国民の大多数が現状の企業献金制度に疑念を抱き、根本的な改革を望んでいることを示しています。

それにもかかわらず、石破首相は「国民の理解を得ている」と強調し、全面禁止の必要性を否定しました。

このような政治の姿勢が、国民の不信感を増大させています。

国民の声を無視したまま、財界とのつながりを維持しようとする姿勢こそが、政治の腐敗を象徴しています。

ごまかしを許すな!共産党が訴える「禁止」こそ真の改革

田村智子委員長が国会で「企業・団体献金の全面禁止を必ず実現しよう」と呼びかけた際、議場から大きな拍手が湧き起こったのは、彼女の主張が国民多数の声を代弁しているからです。

日本共産党は一貫して企業・団体献金の全面禁止を掲げており、その背景には「国民の参政権を守る」という強い理念があります。

企業からの献金が政治をゆがめる以上、国民が公平に政治に参加できる社会を実現するためには、企業献金そのものをなくす必要があります。

公開だけで済ませるのではなく、企業が政治に介入できない仕組みを作ることで、ようやく国民の声が反映される健全な政治が実現するのです。

若い世代が考えるべき、企業献金と民主主義の未来

企業・団体献金の問題は、私たちの未来をどのような形にするのかを問うものです。

若い世代こそ、この問題に対して強い関心を持つべきです。

なぜなら、今の政治のあり方がこれからの社会に直接影響を与えるからです。

日本共産党は、企業の影響を排除し、国民一人ひとりの声が平等に反映される社会を目指しています。

そのためには、企業献金を全面的に禁止し、財界と政治の癒着を断つ必要があります。

若い世代が政治に参加し、声を上げることで、より公平で透明性のある政治が実現できるのです。

まとめ:国民の声を反映するために必要なのは「禁止」

企業・団体献金の全面禁止は、単なる政策の一つではなく、国民の参政権を守るための基本条件です。

日本共産党はその実現に向けて、国会での議論や市民との対話を重視しながら活動を続けています。

石破首相が主張する「公開」ではなく、国民の多くが求める「禁止」を選ぶことで、ようやく国民にとっての真の政治改革が始まります。

国民生活最優先の日本を目指す日本共産党の提言

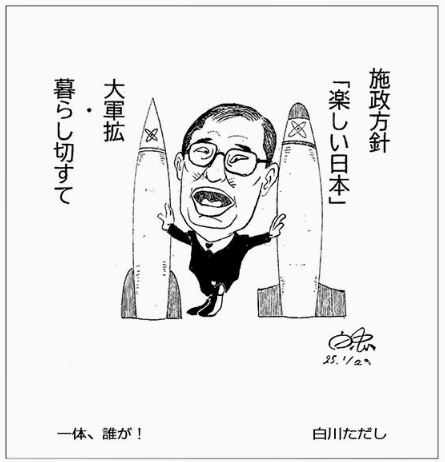

1. はじめに:暮らしと平和の危機

石破茂首相による施政方針演説は、スローガンこそ「楽しい日本」と華やかに聞こえますが、その実態は、国民生活を切り捨てる冷たい政策と、戦争の危険を招く大軍拡によって覆い隠されています。

このような現状を日本共産党は厳しく批判し、国民一人ひとりが安心して暮らせる社会を築くための政策を明確に打ち出しています。

本記事では、日本共産党の視点から、石破政権の問題点と、それに対する党の具体的な対案を解説します。

2. 問題の核心:大軍拡と財界優遇による国民生活の犠牲

石破首相は「国民の安心と安全」を唱えていますが、その中身は、以下のように国民の暮らしを脅かす要素に満ちています:

- 大軍拡の推進:

米国の圧力に従い、莫大な防衛予算を計上し、日米軍事同盟を「さらなる高み」に引き上げるとしています。 - 国民生活の切り捨て:

社会保障削減を進め、物価高騰に対して有効な賃上げ策を提示しないまま、大企業への支援に偏った経済政策を継続。 - 財界優遇の政治:

大企業の内部留保には手をつけず、消費税廃止や緊急減税といった国民生活を直接支援する改革には消極的です。

3. 日本共産党が示す希望の政策

日本共産党は、これらの問題を解決し、国民の生活と平和を守るために具体的な政策を掲げています。

3.1 国民の暮らし最優先の経済政策

- 大企業の内部留保を賃金や中小企業支援に活用:

日本の大企業が蓄積する巨額の内部留保を国民のために使い、大幅な賃上げを実現します。 - 消費税の廃止を目指した緊急減税:

生活必需品にかかる税負担を軽減し、家計の負担を直接的に減らします。 - 課税最低限の引き上げ:

最低限の生活に必要なお金に税金をかけない原則を確立し、低所得者層を守ります。

3.2 社会保障の拡充

- 低年金問題の解決と介護体制の再構築:

高齢者や介護を必要とする人々が安心して暮らせるよう、社会保障制度を抜本的に見直します。 - 医療・福祉への投資:

病院や介護施設の充実、介護職の待遇改善により、誰もが適切な医療と福祉サービスを受けられる社会を実現します。

3.3 平和を守る外交と安全保障政策

- 核兵器廃絶を目指す国際的なリーダーシップ:

被爆国としての責任を果たし、国際社会と協力して核なき世界を目指します。 - 軍事ではなく平和的手段による安全保障:

日米軍事同盟に依存せず、外交を通じて地域の安定を図る政策を推進します。 - 防衛費の削減とその転用:

無駄な軍事費を削減し、教育、福祉、医療といった分野に財源を振り向けます。

3.4 政治改革と財界支配からの脱却

- 企業献金の全面禁止:

政治が財界に支配される構造を根本から断ち切ります。 - 裏金問題の真相解明:

政治腐敗を徹底的に追及し、クリーンな政治を実現します。 - 国民参加型の政治運営:

国民の声を直接政策に反映し、透明性のある政治を進めます。

4. 国民の声と共に未来を切り開く

現在の自民党政治が続けば、国民の暮らしと平和はさらに危機にさらされるでしょう。

日本共産党は、財界優遇の政治や軍事偏重の政策から脱却し、国民が主体となって未来を創る道を提案しています。

日本共産党の掲げる政策は、経済的な不安や社会保障の問題、そして戦争の危険に怯えることなく、すべての人が安心して生活できる社会を目指したものです。

国民の力を信じ、共に新しい未来を築いていきましょう。

5. まとめ:新しい日本を共に

石破首相の施政方針は「楽しい日本」を掲げながらも、その実態は苦しみと危険を増す内容に過ぎません。

日本共産党は、国民の暮らしを第一に考え、平和で安定した社会の実現に向けた具体的な道筋を示しています。

今こそ、軍事費ではなく国民の生活と未来に投資し、戦争のない平和な日本を築くために力を合わせましょう。

すべての人が支え合い、共に歩む社会を作るために、日本共産党は全力を尽くします。

内部留保課税で変わる日本経済の未来――日本共産党が目指す公正な分配

一コマ漫画作成者,白忠の思い:内部留保がもたらす現状への苦笑い

大企業優遇の内部留保は溜まるのみで、経済へ還流させない石破首相が国民に背いて「成長力」を叫び、大企業優遇を強調する自分が、アベノミクスを引き継いでいる姿に1人苦笑するマンガです。

日本経済が抱える深刻な問題のひとつに、大企業が積み上げた膨大な内部留保が賃金や設備投資に還元されず、経済全体への還流が滞っていることがあります。

この問題は、日本共産党が一貫して指摘し、具体的な政策提案を行ってきた重要な課題です。

本記事では、内部留保の現状がどのように日本経済に影響を及ぼしているのか、またそれに対する解決策について掘り下げます。

内部留保とは何か?

内部留保とは、企業が事業活動によって得た利益のうち、配当や賃金に回されず、企業内部に蓄積された資金のことを指します。

企業が一定の内部留保を持つことは、設備投資や将来のリスクに備える上で必要な面もありますが、日本の現状ではその規模が過大であり、経済に悪影響を及ぼしていることが問題視されています。

実際、大企業の内部留保は2023年時点で539兆円に達し、その多くが賃金や設備投資に回っていません。

この資金が経済全体に還流すれば、国民の購買力が高まり、地域経済の活性化や格差の是正につながるはずです。

しかし、現在の経済政策ではこの潜在的な力が十分に引き出されていません。

2.内部留保がもたらす日本経済のゆがみ

1. 賃金の低迷と格差の拡大

大企業が莫大な内部留保を積み上げる一方で、労働者の賃金は伸び悩んでいます。

実質賃金の低下が続くことで、消費が停滞し、景気の悪化が連鎖的に進んでいます。

これは、アベノミクス以降の大企業優遇政策が格差を助長してきたことを象徴する事例でもあります。

2. 中小企業への悪影響

大企業が内部に資金をため込む一方で、中小企業は資金繰りに苦しんでいます。

多くの中小企業は、賃上げや新たな事業展開に必要な資金が不足しているため、十分な成長ができない状況です。

結果として地域経済が疲弊し、地方と都市部の経済格差が拡大しています。

3. 経済全体の停滞

内部留保が還流しないことで、企業が新たな事業を立ち上げたり、労働者に分配したりするチャンスが失われています。

この停滞が続けば、イノベーションの減少や国際競争力の低下といった深刻な問題を引き起こすでしょう。

日本共産党の提案する内部留保課税とは?

この問題を解決するために、日本共産党は内部留保課税を提案しています。

これは、大企業がため込んでいる内部留保のうち、特にアベノミクス以降に積み上げられた200兆円に対して、年2%の課税を時限的に行うものです。

課税により得られる10兆円の税収は、中小企業の賃上げ支援や新規事業への投資に充てられる計画です。

この政策の特徴は以下の通りです:

- 控除による賃上げ促進:

課税額の算定において、賃上げや設備投資に使われた部分は控除されるため、大企業にとっても賃上げを行うインセンティブが生まれます。 - 中小企業の支援:

得られた税収を中小企業への賃上げ支援や直接補助金として活用することで、経済全体への波及効果が期待されます。

内部留保課税の効果と期待される変化

内部留保課税が実施されれば、以下のような効果が期待されます。

- 労働者の賃金上昇:

大企業が賃金を引き上げることで、労働者の可処分所得が増え、消費が活発化します。これにより内需が拡大し、景気回復が進むと考えられます。 - 中小企業の活性化:

中小企業への支援が拡充されることで、地方経済が活性化し、地域間の経済格差が緩和されるでしょう。 - 持続可能な経済成長:

企業が新規事業や設備投資に積極的に資金を使うようになれば、生産性が向上し、持続可能な経済成長が実現する可能性があります。

既存の賃上げ政策との違い

現在の政府による賃上げ支援政策(賃上げ減税など)は、大企業に有利な内容であり、赤字の中小企業には適用されにくい問題があります。

そのため、賃上げの恩恵が全ての企業や労働者に行き渡っていないのが現状です。

一方、日本共産党の提案する内部留保課税と中小企業支援策は、すべての企業が対象となるため、特に厳しい状況にある中小企業にとっても効果的な支援となります。

国民が求める経済の再構築

現在の日本では、格差や貧困の問題が深刻化しています。この問題を放置すれば、若い世代や低所得者層の未来が閉ざされる危険があります。

内部留保課税をはじめとする抜本的な経済対策を通じて、富の再分配を進めることは、国民が求める経済の再構築に直結します。

日本共産党は、賃金の底上げ、社会保障の充実、教育の無償化など、国民の切実な要求に応えるための政策を推進しています。

すべての国民が豊かさを実感できる社会を築くために、今こそ経済のゆがみを正すときです。

中高生からの批判的思考力:米国第一主義の圧力と日米関係の未来を考える

はじめに

「米国第一主義貫く」「軍事費5%迫られる危険」「それでも『日米同盟絶対』なのか!」

この一コマ漫画は、トランプ政権の強硬な外交政策を象徴し、日本に対しても軍事費増額の圧力がかかる現状を風刺しています。

本記事では、この漫画の背景や課題について考察し、日本がどのように対応すべきかを探ります。

漫画の文言解説

漫画は、トランプ政権が掲げた「米国第一主義(America First)」による圧力を風刺し、日本が軍事費増額の要求に直面している状況を描いています。

「軍事費5%迫られる危険」とは、日本のGDP比に対して法外な軍事支出を求められている現状を指し、「それでも『日米同盟絶対』なのか!」という問いかけは、日本の外交政策のあり方を再考する必要性を示唆しています。

考察ポイント

米国第一主義の影響

- 米国が自国の利益を最優先する政策を貫く中、日本は同盟関係を維持しつつも、自国の利益をどのように守るべきか。

- 米国の軍拡路線がアジア太平洋地域の安全保障環境にどのような影響を与えるのか。

軍事費増額要請への対応

- 日本は限られた財政の中で、国防費の増加にどこまで対応可能か。

- 軍事的依存を深めることで、日本の外交的自主性が失われるリスクはないか。

「日米同盟絶対」のリスクと可能性

- 米国依存の安全保障政策から脱却し、アジア諸国との多角的な安全保障協力を模索すべきではないか。

- 同盟関係を維持しつつも、対等な関係へと進化させる方策を検討する必要がある。

より良い社会を考えるヒント

- 国際協調の強化:

日本は米国との同盟を重視しつつも、国連やアジア諸国との連携を強化し、軍事だけに依存しない包括的な外交戦略を構築することが重要です。 - 防衛政策の見直し:

防衛費の増額が本当に国益につながるのかを慎重に見極め、防衛以外の分野(教育・福祉・環境)とのバランスを考える必要があります。 - 国民の議論を深める:

軍事費増額や日米同盟のあり方について、国民的な議論を活発化させ、より民主的な意思決定が求められます。

批判的思考のヒント

- 米国の要求をそのまま受け入れるのではなく、「日本の独自戦略」を考えることが重要です。

- 日本が自主防衛の道を進むべきか、日米同盟をどう活用するべきか、多様な視点から議論を行う必要があります。

- 他国の安全保障政策と比較し、日本にとって最適なアプローチを模索することが重要です。

まとめ

「米国第一主義」の圧力の中で、日本は単なる追従ではなく、国益を考えた外交・安全保障政策を構築する必要があります。

軍事費の問題だけでなく、環境、経済、文化交流など多面的なアプローチを取り入れ、持続可能な未来を見据えた対応が求められます。

読者の皆さんも、ぜひこの問題について考え、意見を交わしてみてください。

中高生が考えるべき3つのアクションと具体的な行動案

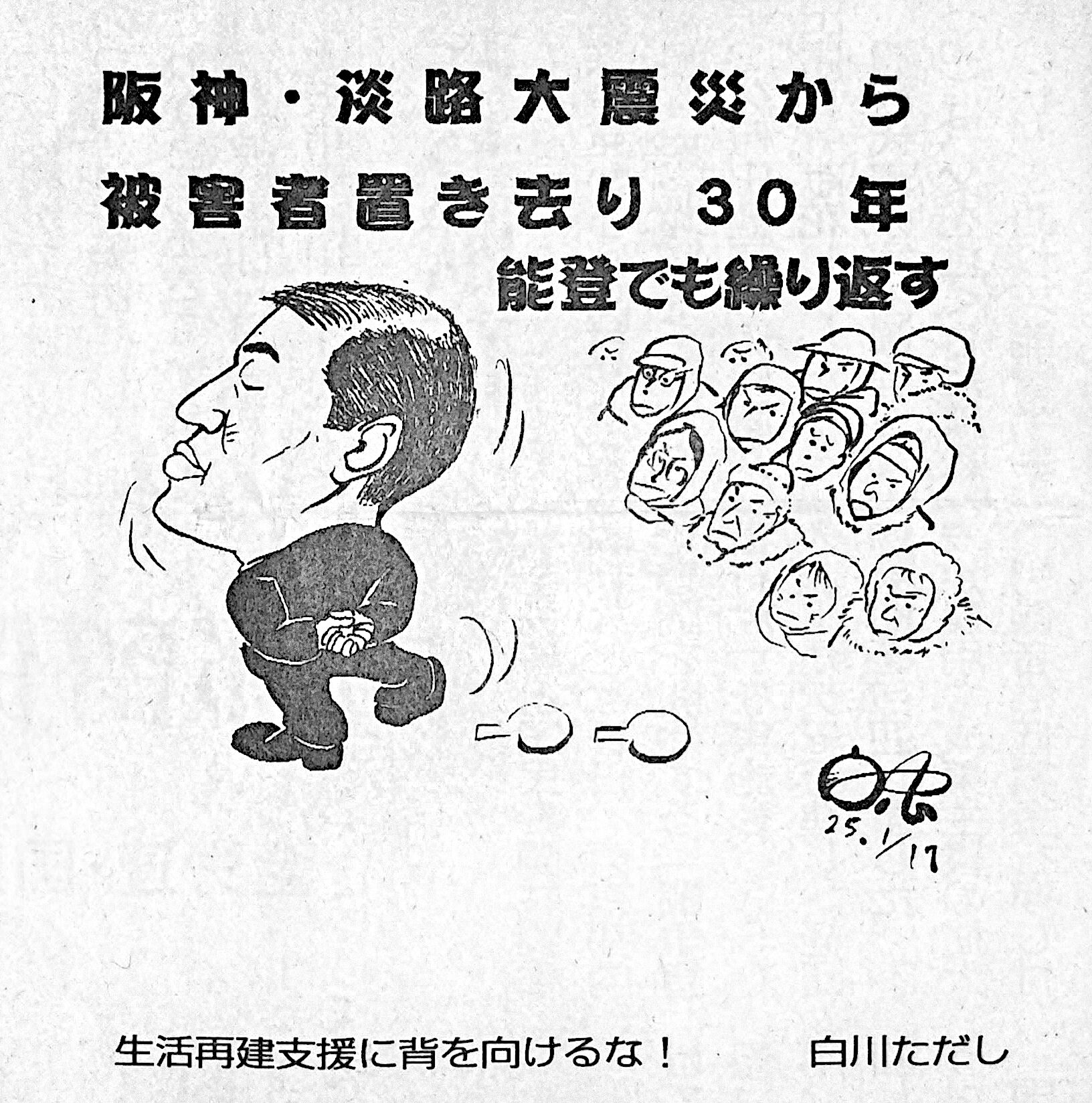

中高生からの批判的思考力 : 被災者支援と政治

はじめに

1995年の阪神・淡路大震災から30年が経ちましたが、いまだに被災者支援の課題が残っています。

そして最近発生した能登半島地震でも、同様の問題が繰り返されていることが指摘されています。

この漫画は、震災後の生活再建支援が十分に行われていない現状を風刺し、社会全体に支援の継続を訴えています。

漫画の文言解説

「阪神・淡路大震災から被害者置き去り30年 能登でも繰り返す」 という文言は、阪神・淡路大震災から長い時間が経過しても、被災者が十分な支援を受けられずに苦しんでいることを示しています。

さらに、2024年に発生した能登半島地震でも同様の課題が繰り返されていることを強調し、被災者支援の抜本的な改革の必要性を訴えています。

「生活再建支援に背を向けるな!」 というフレーズは、政府や行政機関、そして社会全体に対して、被災者の生活再建支援を継続的に行うべきだという強いメッセージを込めています。

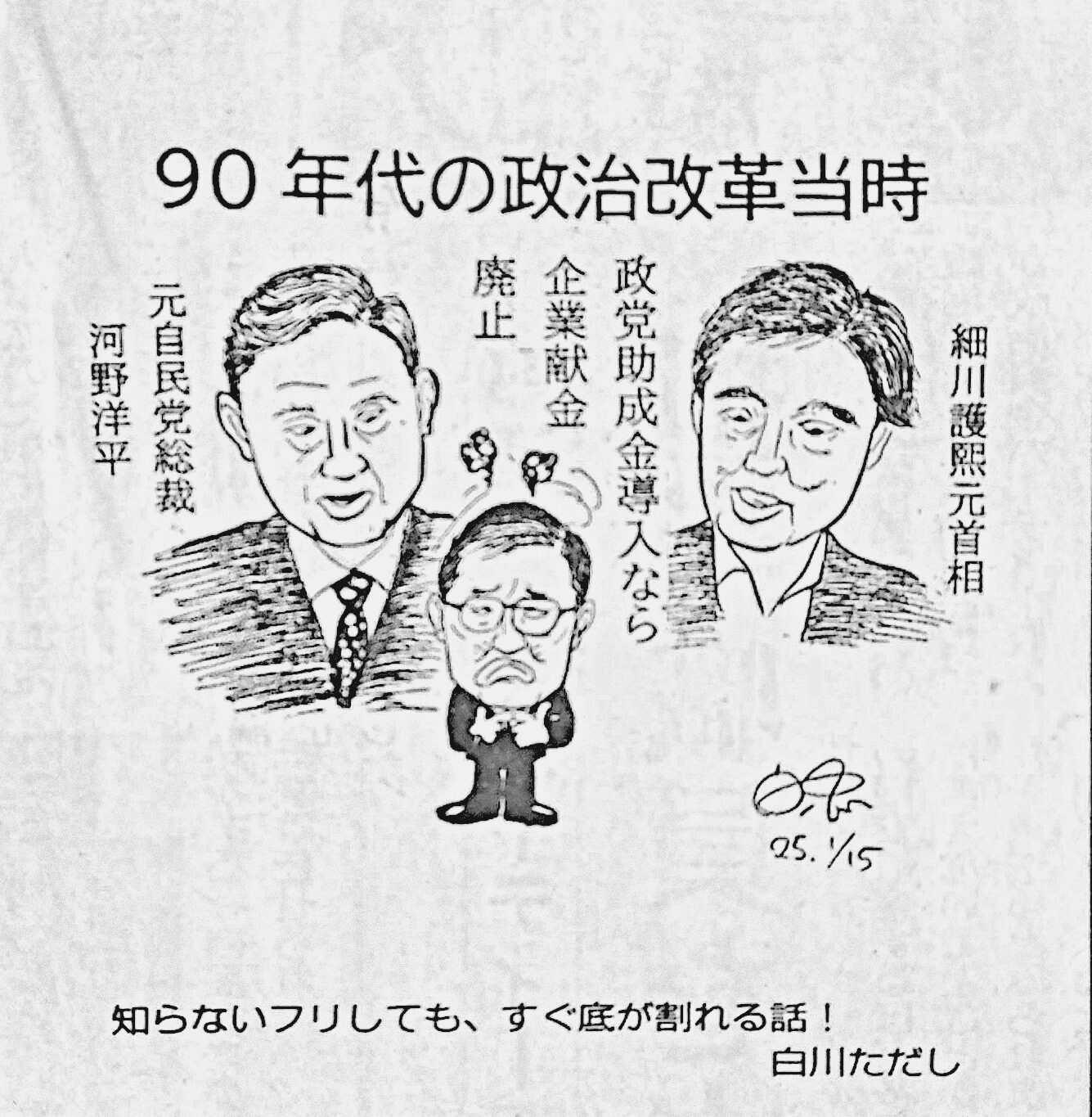

中高生が学ぶ批判的思考力 : 90年代の政治改革の矛盾点から現在を考える

1990年代の日本では、政治改革が大きなテーマとなりました。

政党助成金の導入や企業献金の廃止といった取り組みは、政治とお金の透明性を高める試みでしたが、必ずしもその成果が十分であったとは言えません。

この一コマ漫画は、その背景にある問題点や疑問を鋭く指摘しています。

漫画の文言解説

漫画に描かれている主要なフレーズ「政党助成金導入なら企業献金廃止」は、1990年代の政治改革における核心的な議題でした。

この当時、政治資金の透明性を求める声が高まり、企業献金という特定の利益団体からの影響を抑えるために、税金を原資とする「政党助成金」の仕組みが導入されました。

しかし、それと同時に企業献金が完全に廃止されたわけではなく、矛盾が生じました。\

また、「知らないフリしても、すぐ底が割れる話!」という表現は、政治家の言動と現実の矛盾が市民に見透かされる様子を指摘しています。

登場する人物(細川護煕元首相、河野洋平元自民党総裁)は、当時の改革に関与していた代表的な政治家であり、当時の状況を象徴しています。

考察ポイント

- 現代社会の課題を見つける問い

- 政治資金の透明性を確保するためには、どのような仕組みが必要でしょうか?

- 税金を原資とする「政党助成金」は、私たち市民にとってどのようなメリットと課題をもたらしているのでしょうか?

- 政治資金の透明性を確保するためには、どのような仕組みが必要でしょうか?

- 自分ならどう行動するかを考えるきっかけ

- 政治家の活動資金に関する情報が透明であるかをチェックする方法を学び、自分で調べてみましょう。

- 選挙で投票する際、政治家の資金提供の状況や公約を意識して選ぶことは、自分の意見を反映させる一歩です。

- 政治家の活動資金に関する情報が透明であるかをチェックする方法を学び、自分で調べてみましょう。

より良い社会を考えるヒント

- 政治資金の透明化を求める行動

一般市民として、政治家や政党が公開する「収支報告書」を確認することができます。

また、地元の議員に直接問い合わせをするなど、透明性を求める姿勢を示すことが社会全体の意識を変えるきっかけになります。 - 教育と意識改革

中高生の段階から、政治に関する教育を強化することで、「税金がどのように使われているのか」を意識する機会が増えます。

家庭や学校で政治資金について議論する機会を設けてみるのも良いかもしれません。

批判的思考のヒント

- 現実と理想のギャップを見抜く

「政党助成金導入なら企業献金廃止」という言葉は一見理想的に聞こえますが、実際には実現されなかった部分もあります。

このように、政治家の発言や政策が現実とどれだけ一致しているかを考える癖をつけましょう。 - 情報源を疑う視点

メディアや政治家が発信する情報をうのみにせず、複数の情報源から確認することが、より深い理解につながります。

中高生への具体的なアクション提案

- 家庭で議論: 「税金の使い方」を考える

- 家族と「税金がどのように使われているのか」を話し合いましょう。

例えば、政党助成金について調べ、「これが市民生活にどのように役立つのか」や、「他にどのような使い方ができるか」を考えてみると良いです。

具体例: 家族で市の予算書や、国の政策における支出内容を確認し、自分たちの暮らしに直結する部分を探してみましょう。\

- 家族と「税金がどのように使われているのか」を話し合いましょう。

- 学校で議論: 「政治とお金の透明性」

- クラスメートや先生と一緒に、「政治とお金」に関するテーマで話し合う場を作りましょう。

たとえば、「政治家がどのようにお金を集め、使っているか」や、「企業献金は必要か?」を議題にすると、意見が分かれ、深い議論になります。

具体例: 学校でディスカッションの時間を設けてもらい、企業献金の是非や、その代替案について発表してみる。\

- クラスメートや先生と一緒に、「政治とお金」に関するテーマで話し合う場を作りましょう。

- 地域で行動: 地元の議員に質問してみる

- 地元の議員や候補者がどういった政策を掲げているかを調べ、疑問があれば直接聞いてみましょう。

特に政治資金に関する透明性について質問すると、政治家がどれほど誠実に対応するかを知る機会になります。

具体例: 地元で開催されるタウンホールミーティングや、市議会の公開セッションに参加し、具体的な質問を投げかけてみましょう。

- 地元の議員や候補者がどういった政策を掲げているかを調べ、疑問があれば直接聞いてみましょう。

結論

1990年代の政治改革に焦点を当てたこの一コマ漫画は、現代に生きる私たちに多くの示唆を与えてくれます。

透明性のある政治を実現するために、私たち市民一人ひとりが意識を高め、行動することが求められます。

現実を直視し、より良い社会を目指して考え、動き出しましょう。

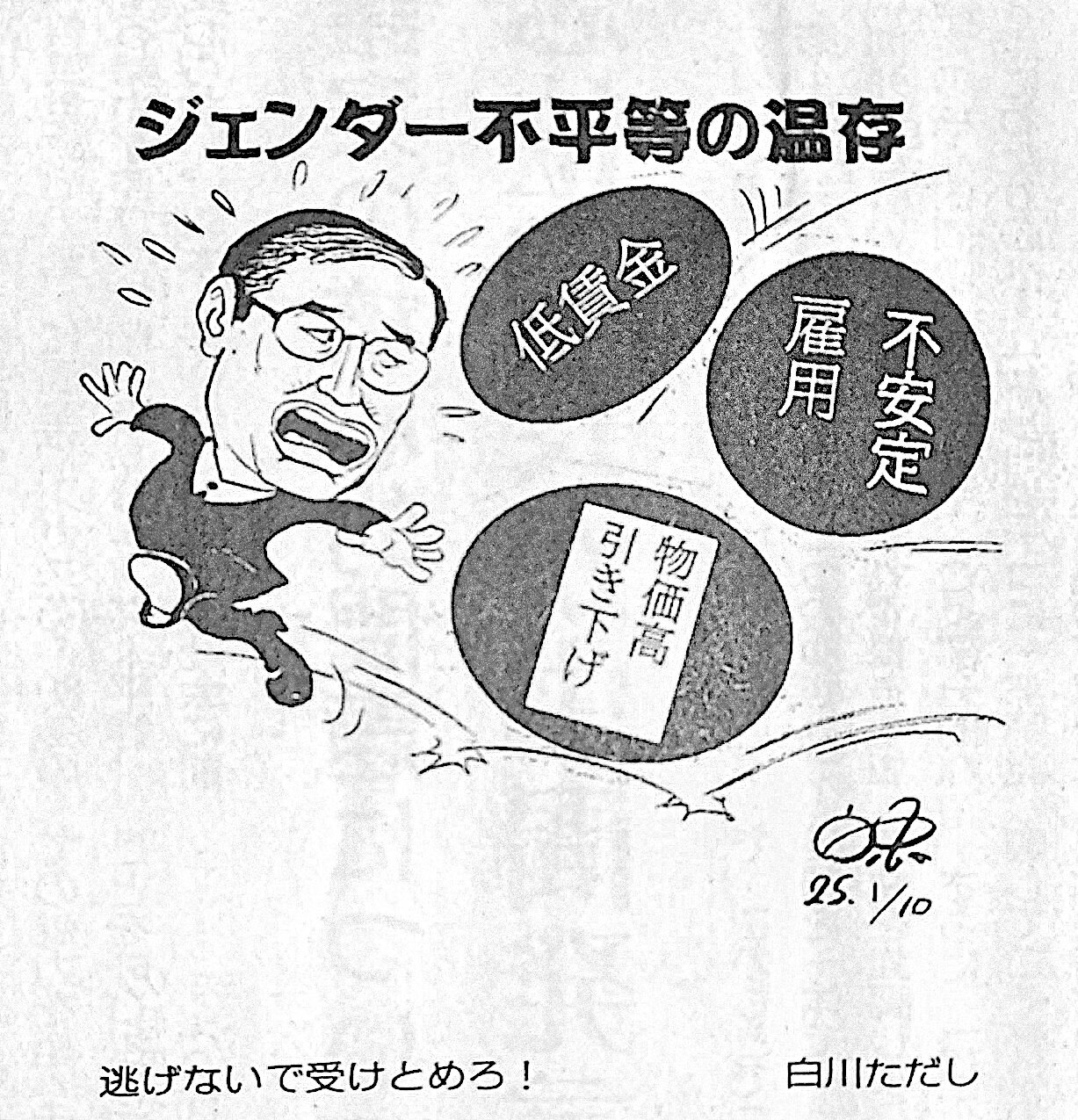

中高生が学ぶ批判的思考力: ジェンダーにおける不平等!

「ジェンダーの不平等」ということは、いまだに私たちの社会に根強く残る性別による格差を象徴しています。

この漫画では、「低賃金」「不安定雇用」「物価高」といった問題が絡み合い、逃げ場のない状況を表現しています。

これらの要素がどのようにジェンダー不平等と結びついているのかを考え、より良い社会の実現に向けた行動のヒントを提供します。

漫画の文言解説

- ジェンダー不平等の温存: 社会全体に存在する性別による格差がなかなか解消されず、むしろ固定化される現象を指します。

例えば、女性が男性に比べて賃金が低かったり、正規雇用に就きづらいという現実があります。 - 低賃金: 女性が多く従事する職種(ケア労働や非正規雇用など)は、社会的に過小評価されており、賃金が低い傾向があります。

- 不安定雇用: 非正規雇用や短期契約など、安定した収入が得られない労働環境が広がっています。

この状況は特に女性や若年層に顕著です。 - 物価高 引き下げ: 生活費の上昇は、低所得層や非正規雇用者にとってさらに負担を増やす要因です。

特に単身世帯やシングルマザー家庭では、家計への影響が深刻です。 - 逃げないで受けとめろ!: この言葉は、問題に直面してそれを無視するのではなく、正面から向き合い解決策を見出そうというメッセージです。

考察ポイント

- 現代社会の課題:

- なぜジェンダー不平等は根強く残るのか?

- 社会的な期待や固定された考え方やイメージがどのように労働環境や賃金格差に影響しているのか?

- 物価高や低賃金とジェンダー不平等の関連性はどのように理解できるか?

- なぜジェンダー不平等は根強く残るのか?

- 読者の行動案:

- 自分の周りにある不平等を観察し、友達や家族と話し合う。

- ジェンダーに関する問題提起や改善策を提案する。

- 社会運動や政策提案の動きに参加してみる。

- 自分の周りにある不平等を観察し、友達や家族と話し合う。

より良い社会を考えるヒント

- 教育の重要性: ジェンダー平等について学ぶことで、偏見を減らし、他者への理解を深めることができます。

例えば、学校でのディスカッションやワークショップに積極的に参加しましょう。 - 身近な行動:

- 性別による役割分担を見直す。

- 周囲の人と家事や育児を公平に分担する方法を考える。

- 自分が購買する商品やサービスが、ジェンダー平等を支持している企業かどうかを調べてみる。

- 性別による役割分担を見直す。

- 社会全体の取り組み:

- 政策として、最低賃金の引き上げや非正規雇用の待遇改善を推進する。

- 育児休暇や介護休暇を男女平等に取得しやすくする制度の整備を求める。

- 政策として、最低賃金の引き上げや非正規雇用の待遇改善を推進する。

批判的思考のヒント

- 「低賃金」や「不安定雇用」はなぜ女性に偏りがちなのか?

歴史的背景や構造的な問題を調べてみましょう。 - ジェンダー平等を目指すためには、個人として何ができるかを考え、具体的な行動に移してみる。

- この問題を解決するために、社会のどの部分に注目すべきか(教育、法律、経済など)を議論してみましょう。

中高生への具体的アクション提案

- 家族や友人と話し合うテーマ:

- 「学校や家庭で見かける性別による役割分担は本当に必要なのか?」

- 「男性と女性が公平な立場で働ける社会を実現するには、何が必要だと思う?」

- 「ジェンダー平等に貢献できる身近な行動は何がある?」

- 「学校や家庭で見かける性別による役割分担は本当に必要なのか?」

- 学校で実践するアイデア:

- ジェンダー平等をテーマにしたクラスディスカッションを提案。

- 学校新聞や発表会でジェンダーに関する特集を作成する。

- 同世代の意識を調査するアンケートを企画・実施してみる。

- ジェンダー平等をテーマにしたクラスディスカッションを提案。

- 地域や社会への関わり方:

- 地域で行われているジェンダー平等を推進するイベントに参加する。

- SNSやブログで、自分が考えるジェンダー平等について発信してみる。

- 地域のリーダーに具体的なアイデアを提案してみる(例:男女ともに参加できる地域イベントの企画)。

- 地域で行われているジェンダー平等を推進するイベントに参加する。

結論

ジェンダー不平等は、個人だけでなく社会全体に影響を及ぼす重要な課題です。

この漫画が提示する問題をきっかけに、自分自身の行動を見直し、より良い社会をつくるための一歩を踏み出しましょう。

皆さんの考えや行動が、未来を変える大きな力となります。

中高生が学ぶ批判的思考力: 選択的夫婦別姓の課題を考える

一コマ漫画「まだ、それにしがみつくのか!」は、日本社会で長らく議論されてきた「選択的夫婦別姓」の問題をユーモアを交えながら鋭く描いています。

この漫画では、「家父長制」という社会構造が選択的夫婦別姓の実現を妨げている状況が指摘されています。

今回は、このテーマをもとに現代社会の課題を考察し、より良い社会を考えるきっかけを提供します。

漫画の文言解説

- 「はて?なぜ?選択的夫婦別姓実現しない?」

- この文言は、選択的夫婦別姓が未だに実現していない現状への疑問を投げかけています。

夫婦が同じ姓を名乗ることを強制される現行制度は、多様性が求められる現代社会にそぐわないという意見が多くあります。

- この文言は、選択的夫婦別姓が未だに実現していない現状への疑問を投げかけています。

- 「家父長制」

- 「家父長制」とは、家族や社会の中で男性が権力を持つ伝統的な構造を指します。

この概念は日本の法律や慣習に深く根付いており、選択的夫婦別姓が進まない要因の一つとされています。

- 「家父長制」とは、家族や社会の中で男性が権力を持つ伝統的な構造を指します。

- 「まだ、それにしがみつくのか!」

- これは、時代遅れの価値観に固執し続ける社会や制度を批判する言葉です。

変化を求める声があるにも関わらず、それに応えない社会の姿勢が問われています。

- これは、時代遅れの価値観に固執し続ける社会や制度を批判する言葉です。

考察ポイント

現代社会の課題を考える問い

- なぜ「選択的夫婦別姓」の議論は長年停滞しているのでしょうか?

- 家父長制のような伝統的価値観は、現代社会でどのような影響を与えているのでしょうか?

- あなたがもしこの問題を解決する立場なら、どのように行動しますか?

読者が考えるべき行動案

- 自分の家族や友人に、選択的夫婦別姓について意見を聞いてみましょう。

- 地域で開催されるシンポジウムや公開討論に参加し、この問題への理解を深めてみてください。

- SNSや学校の授業などで、選択的夫婦別姓の必要性について議論してみるのも良いでしょう。

関連背景

選択的夫婦別姓は、夫婦が希望する場合にそれぞれの姓を保持することを認める制度です。しかし、日本では法改正が進まず、夫婦のどちらかが姓を改めることが義務付けられています。

この背景には、明治時代に制定された民法が関係しています。

当時の法律では、家父長制を基盤とした家族制度が強調されており、その影響が現代にまで及んでいます。

さらに、選択的夫婦別姓に対しては「家族の一体感が損なわれる」という反対意見もあります。

しかし、こうした意見は多様性を認める社会の価値観とは相容れないとする声も強まっています。

より良い社会を考えるヒント

中高生の皆さんが、この問題にどう向き合うかは重要です。

- 多様性を認める視点を持つ:

家族の在り方は一つではありません。

さまざまな家族の形を知ることで、社会の多様性を理解しましょう。\ - 法制度の変化を学ぶ:

明治時代の民法がどのように作られたのか、またそれが現代にどのように影響しているのかを調べてみると良いでしょう。\ - 声を上げる:

自分の意見を持ち、学校や家庭で話し合うことは、社会を変える第一歩です。

批判的思考のヒント

この漫画を通じて批判的思考を鍛えるために、以下の問いを考えてみてください:

- 家父長制が日本の法律や慣習にどのような影響を与えてきたのかを具体的に挙げてみましょう。

- 選択的夫婦別姓が認められることで、どのようなメリットとデメリットがあるのかを比較してください。

- 他国では選択的夫婦別姓がどのように導入され、機能しているのかを調べてみましょう。

中高生への具体的なアクション提案

- 家族や友人と議論する

- 家族や友人に「選択的夫婦別姓」について意見を尋ねてみましょう。その際、賛成や反対の意見が出たら、なぜそう思うのかを深掘りしてみてください。異なる考え方に触れることで、視野が広がります。

- 学校での意見交換の場を設ける

- 学校の授業やホームルームの時間を活用して、この問題についてクラスメイトと話し合いましょう。討論形式で進めると、さまざまな視点を共有できます。

- 署名活動や議員への意見表明を行う

- 選択的夫婦別姓を支持する署名活動に参加したり、自分の意見を地元の議員に伝えることもできます。社会の仕組みに関わる一歩として意義があります。

まとめ

選択的夫婦別姓の問題は、個人の権利や社会の多様性を考える上で重要なテーマです。

この問題を通じて、固定観念にとらわれず、新しい価値観を受け入れることの大切さを学ぶことができます。

中高生の皆さんには、ぜひこのような社会問題に目を向け、自分たちの未来をより良いものにするための一歩を踏み出してほしいと思います。

蛇の抜け殻と金運

蛇の抜け殻を財布に入れると金運を招くという言い伝え。

この一コマ漫画では、今年の巳年にあたって、文化的な事象ををユーモアたっぷりに描いています。

「我が家のサイフもヘビーになるといいネ!」という軽妙なオチが、日常に潜むちょっとした笑いを引き出しています。

漫画の文言解説

- 「蛇の抜け殻を財布に入れれば金運を招くと言われる」

- これは日本で広く知られる迷信のひとつです。

蛇の抜け殻は再生や繁栄の象徴とされ、これを財布に入れることで金運が上がると信じられています。

風水や伝統的な信仰が背景にあります。

- これは日本で広く知られる迷信のひとつです。

- 「我が家のサイフもヘビーになるといいネ!」

- オチ部分では「ヘビー」という言葉が、蛇(ヘビ)と重さ(heavy)のダブルミーニングとして使われています。

金運が上がり財布が重くなる(=お金が増える)ことを期待する軽妙なジョークです。

- オチ部分では「ヘビー」という言葉が、蛇(ヘビ)と重さ(heavy)のダブルミーニングとして使われています。

迷信を考えてみよう

- 迷信はどのように私たちの行動や価値観に影響を与えるのか?

- 金運や幸福を信じる行為は、実際に生活にどのようなポジティブな効果をもたらすのか?

- 現代社会での「再生」や「繁栄」を象徴するものは何か?蛇以外にどのような例があるか?

迷信の暮らしへの生かし方

- 迷信を検証する: 蛇の抜け殻を財布に入れる行為が本当に金運を上げるのか、それとも心理的なプラシーボ効果によるものかを考察してみましょう。

人々がこれを信じる背景には、幸運を願う普遍的な心情があるのかもしれません。 - 文化の象徴を探る: 蛇がなぜ金運や繁栄の象徴とされるのかを調べることで、文化や地域特有の価値観について理解を深めることができます。

他の国や地域ではどのような動物や物が幸運を象徴しているのかも興味深いテーマです。 - ユーモアを活かす: この漫画のように、日常の迷信や伝統をユーモラスに捉えることで、物事に対する柔軟な視点を育むことができます。

楽しみへのヒント

- 文化的背景を学ぶ: 地域の伝統や迷信を調べ、その意味や価値を理解することで、自分の生活に新たな視点を取り入れることができます。

- 心理的効果を活用: 幸運を信じる行為自体がポジティブな思考を生むことがあります。

日常に小さなラッキーアイテムを取り入れてみてはいかがでしょうか? - 会話のネタにする: このような迷信や言い伝えをテーマに家族や友人と話すことで、意外な発見や共感が得られるかもしれません。

中高生へ勧めたい、一コマ漫画を使った批判的思考力鍛え方

- 言い伝えをリサーチする: 中高生にとって、地域や家庭で伝えられてきた言い伝えを調べることは、自分のルーツや文化を知る良い機会になります。例えば、祖父母や親に「昔からどんな幸運の迷信があったの?」と尋ねてみましょう。

- 言い伝えの背景を考える: 「なぜ蛇の抜け殻が金運につながるのだろう?」という疑問を持ち、それを調べたり考えたりすることで、単なる迷信を知識や知恵に変えることができます。本やインターネットを活用して調べてみると、他にも興味深い迷信や文化が見つかるはずです。

- 自分なりの解釈を楽しむ: 言い伝えをそのまま信じるのではなく、自分の生活に合うように解釈してみるのも楽しいです。例えば、「蛇の抜け殻は持っていないけど、ラッキーアイテムとして自分だけの幸運のお守りを作ってみよう!」という発想を試してみましょう。

- 友達と共有する: 面白い言い伝えや迷信を友達に教えたり、みんなでそれぞれの家庭の言い伝えを話し合ったりすることで、新たな視点が生まれます。学校の課題やグループディスカッションのテーマとしても活用できるかもしれません。

まとめ

白川忠志さんの漫画が描く蛇の抜け殻と金運のテーマは、私たちの日常に存在する迷信や文化的信念をユーモアで包み込んでいます。

これをきっかけに、迷信や伝統の背景を考察し、現代生活に役立てる方法を見つけてみてはいかがでしょうか?

中高生にとっても、言い伝えを探究することで、文化的な知識や批判的思考を深めるきっかけになるでしょう。

行動に移すことで、より豊かな視点と生活を手に入れることができるはずです。