「沖縄の声を聞け:

基地問題が問いかける日本の未来」

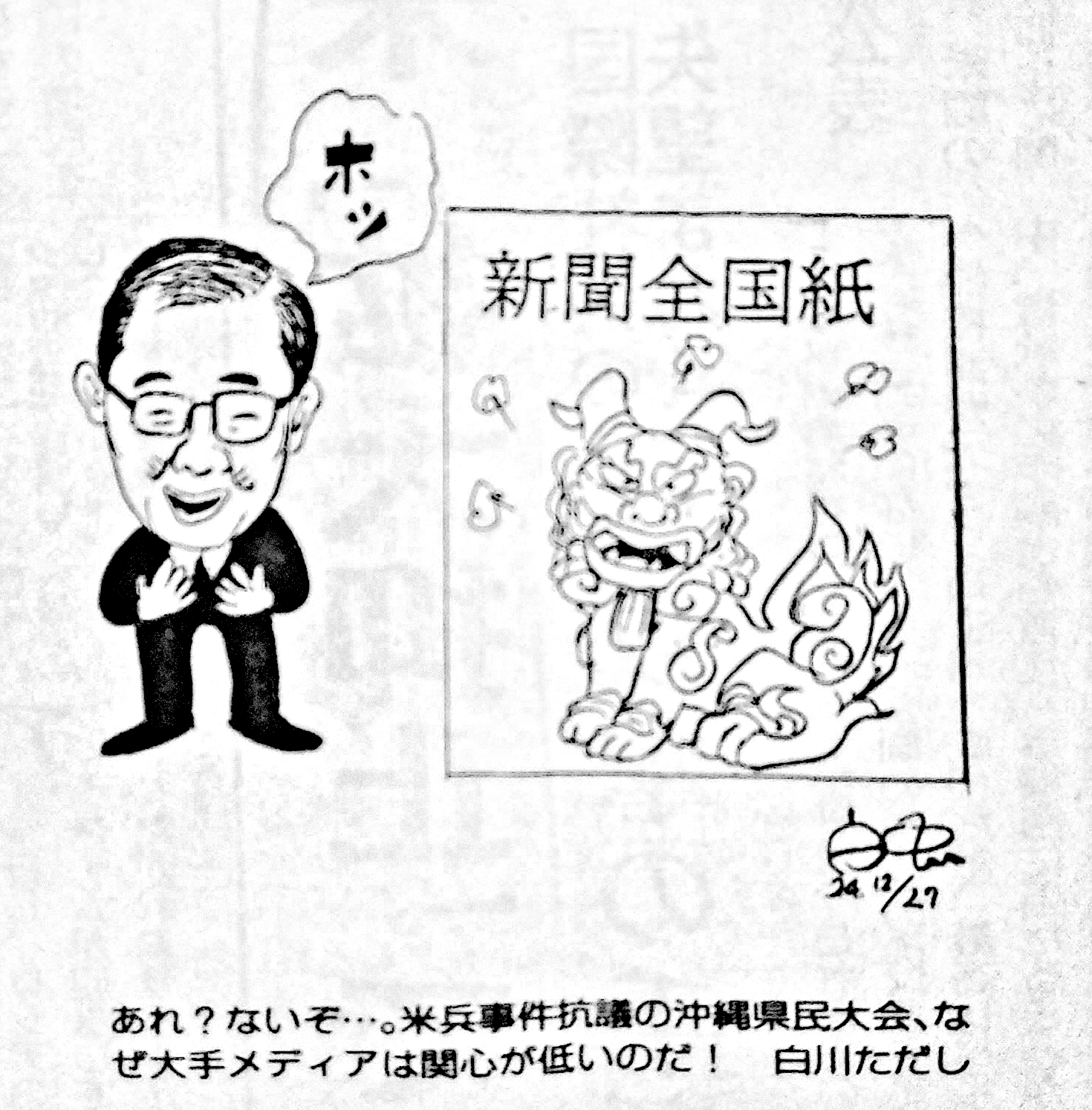

左側の政治家が「ホッ」と胸を撫で下ろしている様子が描かれています。

これは、問題が大きく取り上げられなかったことに安堵している態度を示していると考えられます。

一方、右側のシーサー(沖縄の象徴的存在)が怒りを表現しており、沖縄の民意や反米感情を代弁していると解釈できます。

- 「米兵事件抗議の沖縄県民大会」:

米兵の事件が原因で開催された抗議集会を指していますね。 - 「なぜ大手メディアは関心が低いのだ!」:

メディアがこの抗議に対して無関心、もしくは報道を控えている現状に対する批判が込められています。

- 背景の社会問題:

- 米軍基地問題やそれに伴う事件は沖縄で長年の懸念事項です。

沖縄県民が抗議を行う一方で、全国的な注目度が低く、メディアが十分に取り上げないことは、沖縄の声が政治的に軽視されているという構図を示唆しています。 - 左側の政治家が、沖縄の抗議が注目を集めない状況に安堵している様子は、中央政府や大手メディアの姿勢を皮肉っていると考えられます。

- 米軍基地問題やそれに伴う事件は沖縄で長年の懸念事項です。

日本共産党の意見

沖縄の基地問題について

日本共産党は長年にわたり、沖縄の米軍基地問題について以下のような主張を行っています:

・基地撤去の必要性:

米軍基地の存在は沖縄県民の生活に大きな負担をかけており、犯罪や事故、環境問題を引き起こしています。

これは日本の主権に関わる問題であり、日米地位協定の見直しや、段階的な基地撤去を求めています。

・県民の意思の尊重:

沖縄県民が何度も示してきた「基地反対」の意思は、地方自治の観点からも尊重されるべきです。

特に、米兵による事件や事故の被害者が増え続けている現状では、政府の対応が不十分であることが明白だと主張しています。

・大手メディアの責任:

日本共産党は、基地問題を取り上げない大手メディアに対して批判的です。

沖縄県民の声を届けることが、国全体の問題意識を高めるために不可欠であるとしています。

反対意見① (読売新聞)

日米同盟の必要性と沖縄の現実

読売新聞など、日米安保条約を支持する論調のメディアでは以下のような意見が見られます:

・地政学的要請:

沖縄の米軍基地は東アジア地域の安全保障にとって必要不可欠です。

中国や北朝鮮の軍事的脅威が増大する中で、沖縄は重要な軍事拠点であり、基地縮小や撤去は現実的ではないと指摘されています。

・地域経済への影響:

米軍基地は沖縄の経済にも一定の寄与をしており、基地撤去が進むと失業率の悪化や経済への打撃が懸念されています。

反対意見② (産経新聞)

偏った議論への懸念

産経新聞の論調では以下の点が主張されています:

・日米地位協定は国益を守るための枠組み:

日米地位協定が不平等だという批判に対して、日本の国防や抑止力維持の観点から必要な妥協であると主張されています。

・反基地運動の背景:

沖縄の基地反対運動は一部の左派団体が主導している面があり、沖縄県民全体の意思を反映していない場合もあると指摘しています。

・メディアの報道の自由:

大手メディアが取り上げない背景には、抗議活動が広範な国民の支持を得られていないという現実もあるとしています。

抗議活動の規模や内容が報道価値として不十分な場合、報道の少なさは自然な結果であるとしています。

メッセージ

沖縄の米軍基地問題は、私たち日本国民全体で考えるべき重要な課題です。

この問題は単に沖縄だけの問題ではなく、日本の主権、地方自治、そして国の安全保障が交差する複雑なテーマです。

しかし、現状では沖縄県民の声が十分に全国に届いていません。

大手メディアが基地反対運動や抗議集会を取り上げることが少ない状況は、沖縄が抱える負担が本土の国民に共有されていないことを意味しています。

沖縄の人々が何を訴え、どのような現実を生きているのか。

それを知り、考えることは、私たち一人ひとりが日本という国の未来をどう描くかに直結します。

日米地位協定の見直しや、基地の段階的な縮小を求める声に耳を傾けるとともに、沖縄の声を全国に広げていくことが必要です。

また、メディアの役割として、地方の課題を公平に伝え、国民の議論を促す責任があります。

私たちも情報を受け取る側として、沖縄の問題に関する多様な視点を探り、主体的に考えていきましょう。

平和で独立した国を目指すには、地域ごとの痛みを分かち合い、共に解決を目指す努力が不可欠です。

沖縄の声に共感し、連帯しながら、私たちが住みたい日本を一緒に作り上げましょう。

政治家を操る“見えない糸”――献金依存の構造を断ち切れ

この一コマ漫画のメッセージは・・

自民党の代表が叫んでいる様子から、企業や団体献金に依存している日本の政治文化を批判しています。

「禁止に絶対反対」というセリフから、政治資金の透明性を求める声に反対する姿勢が浮き彫りになっています。

- 背景の問題点:

- 企業・団体献金:

日本では、政治家や政党への企業や団体からの献金が長らく問題視されています。

これにより、政治家が政策を決定する際に企業や団体の影響を受ける可能性が高まり、国民全体の利益よりも特定の利益団体の利益を優先する「利益誘導政治」が懸念されています。 - 少数与党での反省不足:

漫画の補足文にある「臨時国会閉会、少数でも反省なかった!」という文言は、与党の姿勢に対する批判です。

少数与党になった状況でも、自己反省や改善が見られない様子が描かれています。

- 企業・団体献金:

- 風刺の効果:

- キャラクターの表情やポーズを誇張することで、権力者が「必死に献金を守ろうとしている姿」を強調し、読者に強い印象を与えています。

- 背景に散らばる献金が、「金権政治」の象徴として描かれています。

- 問題提起:

- この漫画は、国民に対して「政治の透明性を高めるにはどうすればよいか」「企業や団体献金を禁止するべきではないか」という問いを投げかけています。

企業献金と民主主義について

この一コマ漫画は、「企業・団体献金が政治に及ぼす悪影響」を強調しています。

以下の3つの問題を暗示します。

詳しくはこちらへ!

①企業・団体献金=賄賂

企業や団体が政治献金を行うことで、政治家が特定の利益集団に便宜を図る「癒着」が生まれる可能性。

この構図は、献金を通じた買収や汚職の温床となり得るものです。

②国民の参政権侵害

企業や団体による献金が政治を支配することで、一般国民の意見や声が政治に反映されにくくなる状況を指摘。

特定の団体が政治を牛耳ることで、多様な国民の声が封じられる可能性を警鐘として表現。

③「ゴマかせない絶対の方程式」

どれほどの理屈をつけても企業・団体献金の存在は「賄賂」と同等であり、これを正当化することは不可能であると強い批判の意を込めました。

持続可能な未来へ:日本共産党の気候政策

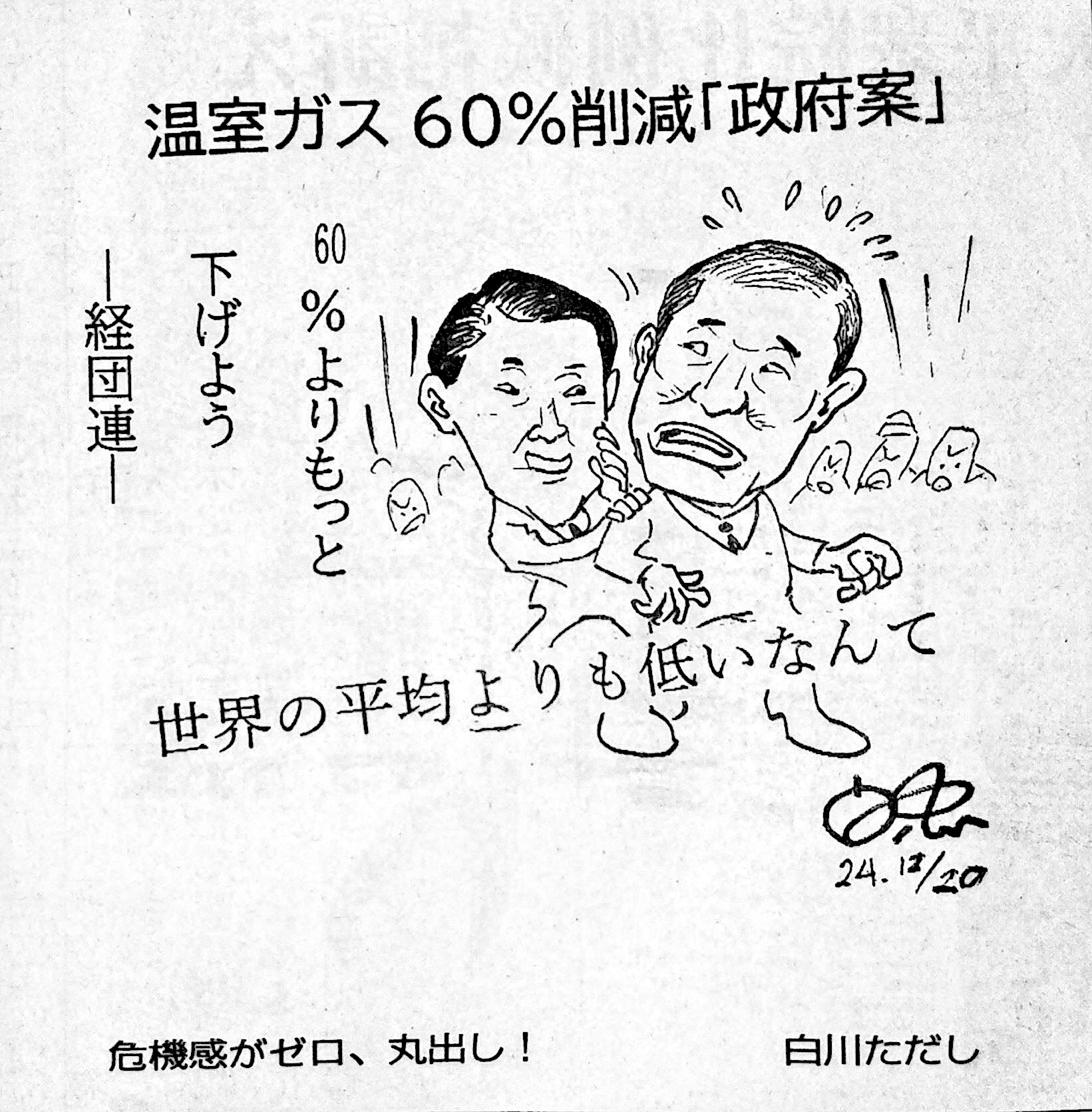

この一コマ漫画は、温室効果ガス削減目標に対する政府と経済界の消極的な姿勢を風刺。

具体的には、政府案の問題点: 温室効果ガス削減目標「60%」が提示されているものの、経済界(経団連)が「さらに下げよう」と主張する姿が描かれています。

・危機感の欠如: 「世界の平均よりも低いなんて」という文言から、日本の目標が世界的な基準に照らして不十分であることを暗示。

・風刺の核心: 「危機感がゼロ、丸出し!」というコメントにより、現実の気候危機に対する日本政府と経済界の対応が非常に緩慢であることを指摘しています。

・日本共産党の意見

日本共産党は、政府が提示した2035年度の温室効果ガス削減目標(2013年度比60%削減)を不十分とし、より野心的な目標設定を求めています。

具体的には、2035年度までに2013年度比で75~80%の削減を提案し、石炭火力発電の2030年度までの廃止や、原子力発電の「最大限活用」をやめ、再生可能エネルギーの比率を高めることを主張しています。

また、エネルギー基本計画の策定にあたり、市民参加の議論の場を保障し、国会での決定を求めています。

意見①

朝日新聞は、政府が提示した2035年度の温室効果ガス削減目標(2013年度比60%削減)について、環境保全団体などから「1.5度目標に整合せず、不十分だ」との批判があると報じています。

国連の気候変動に関する政府間パネル(IPCC)は、気温上昇を1.5度に抑えるためには、2035年までに2019年比で60%の削減が必要としていますが、政府案はこれに達していないとの指摘があります。

また、政府案の策定プロセスにおいて、審議会での議論が不十分であり、結論ありきで進められているとの批判も紹介されています。

意見②

ロイターは、政府の温室効果ガス削減目標案に対し、与党内からも異論が出ていると報じています。

公明党は、政府案がパリ協定の「1.5度目標」に整合せず、低すぎると指摘し、より高い削減目標を求めています。

また、政府案が経団連の提言と酷似していることから、一部の産業団体への過度な配慮があったのではないかとの疑念も示されています。

さらに、審議会での議論の進め方に対しても、性急すぎるとの批判があり、より公正で建設的な議論を求める声が上がっています。

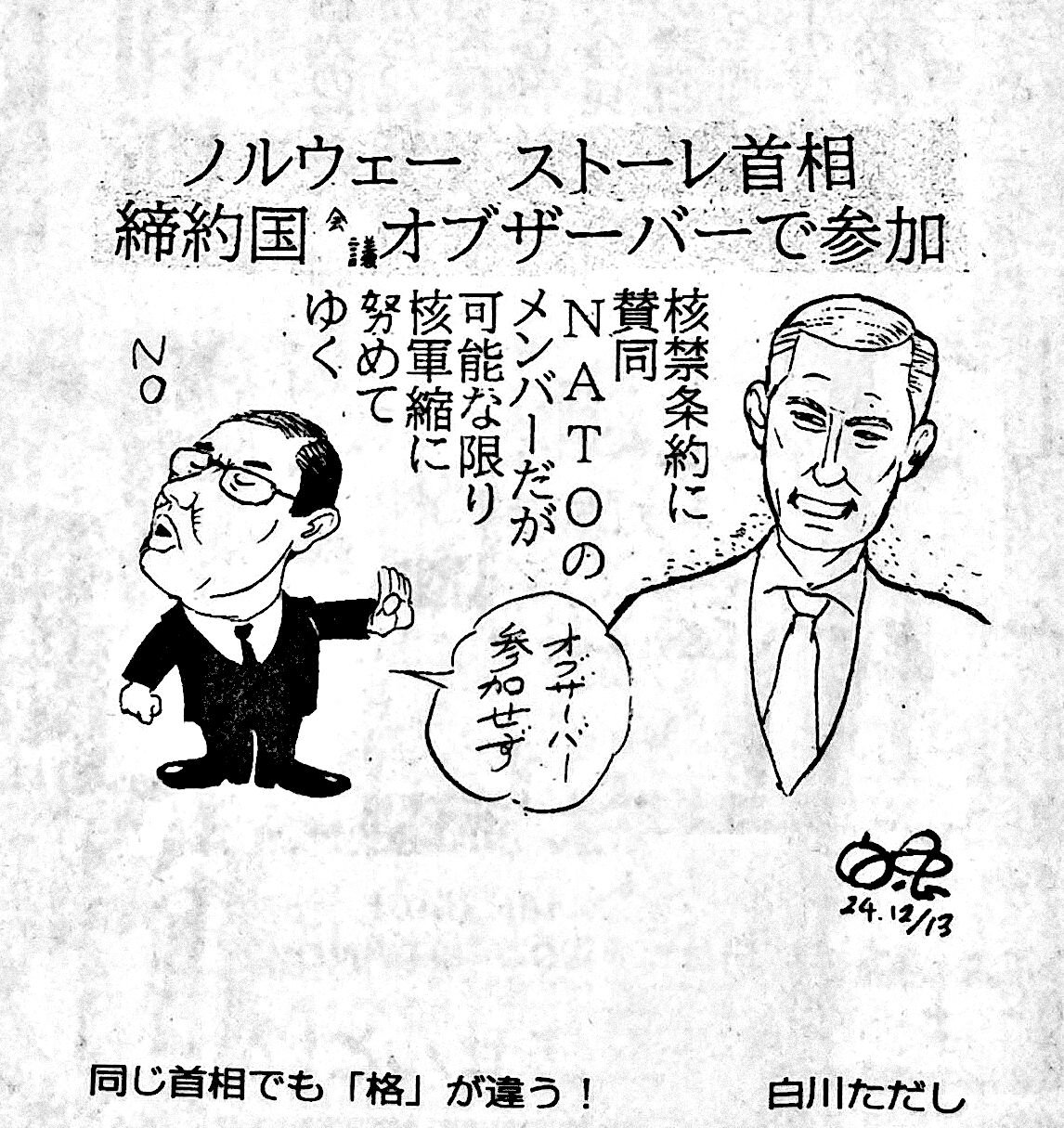

日本共産党の主張:核兵器禁止条約への署名・批准を強く要求

(↑中高生向け記事にリンク↑)

日本共産党は、核兵器禁止条約(TPNW)の発効を歓迎し、日本政府に対し、条約への署名と批准を強く求めています。

特に、核使用の危険が高まる国際情勢の中で、唯一の被爆国である日本が果たすべき役割に重きを置き、「人類の死活にかかわる核戦争の防止と核兵器の廃絶」のために尽力することを明記しています。

この背景には、日本共産党が長年核兵器廃絶を重要政策として掲げてきた歴史と、被爆者の声を重視する姿勢が反映されています。

2024年10月に発表された総選挙政策でも、この取り組みが改めて強調されました。

(出典: 日本共産党中央委員会公式サイト 2024年10月)

さらに、2021年1月22日に発表された声明では、「人類の歴史で初めて、『核兵器は違法』とする国際法が誕生したことは、巨大な意義をもつものである」と述べ、核兵器廃絶に向けた取り組みをさらに強化する姿勢を示しました。

(出典: 日本共産党中央委員会公式サイト 2021年1月)

地方議会の動き:核兵器禁止条約への支持が広がる

2024年1月22日の報道によれば、日本全国の地方議会のうち674議会が、日本政府に核兵器禁止条約への参加を求める意見書を採択しています。

これは、全国の地方議会全体の約38%に相当します。

これらの意見書は、地方自治体が住民を代表して国の政策に対し意見を表明する重要な手段であり、核兵器廃絶を求める国民の声が地方レベルで具体化されたものです。

この動きは、政府に対して核兵器禁止条約への参加を促す圧力となり得ると考えられます。

(出典: しんぶん赤旗 2024年1月22日)

日本政府の立場:TPNW参加を拒否

一方、日本政府は核兵器禁止条約への署名・批准を見送っています。

政府は、アメリカの「核の傘」に依存した安全保障政策を維持しており、現時点では核抑止力が必要不可欠であると主張しています。

具体的には、2022年3月の外務省声明で、「核兵器禁止条約は現実の安全保障環境に適合しておらず、抑止力の信頼性を低下させる可能性がある」と述べています。

また、2023年6月26日の『しんぶん赤旗』では、「日本政府は米国の『核の傘』に依存し、核兵器禁止条約への参加を拒否している」と批判しています。

(出典: しんぶん赤旗 2023年6月26日)

メッセージ

核兵器の存在は、人類存続に対する最大の脅威です。

唯一の被爆国である日本には、核兵器廃絶をリードする責任があります。

広島と長崎に投下された原爆は、20万人以上の命を奪い、その後も多くの人々が放射線の影響で苦しみ続けています。

このような歴史的背景を踏まえ、日本は核兵器の非人道性を世界に訴える特別な立場にあります。

世界中の国々が核兵器禁止条約を支持する中、日本政府が「核の傘」に依存し続けることは、真の独立国家としての姿勢に疑問を抱かせます。

地方議会の674議会が参加を求める声を挙げている現実を受け止め、私たち国民は「核のない平和な世界」を実現するために、政府に明確な行動を求めていかなければなりません。

それは、未来の子どもたちに平和と安心を引き継ぐための、私たちの責任です。

例えば、核兵器廃絶を求める署名運動に参加する、地域の平和活動に協力する、あるいは平和に関する情報をSNSで広めるといった具体的な行動が考えられます。

これらの小さな一歩が、大きな変化をもたらす力となります。

核なき世界への訴え:日本共産党の核廃絶への取り組み

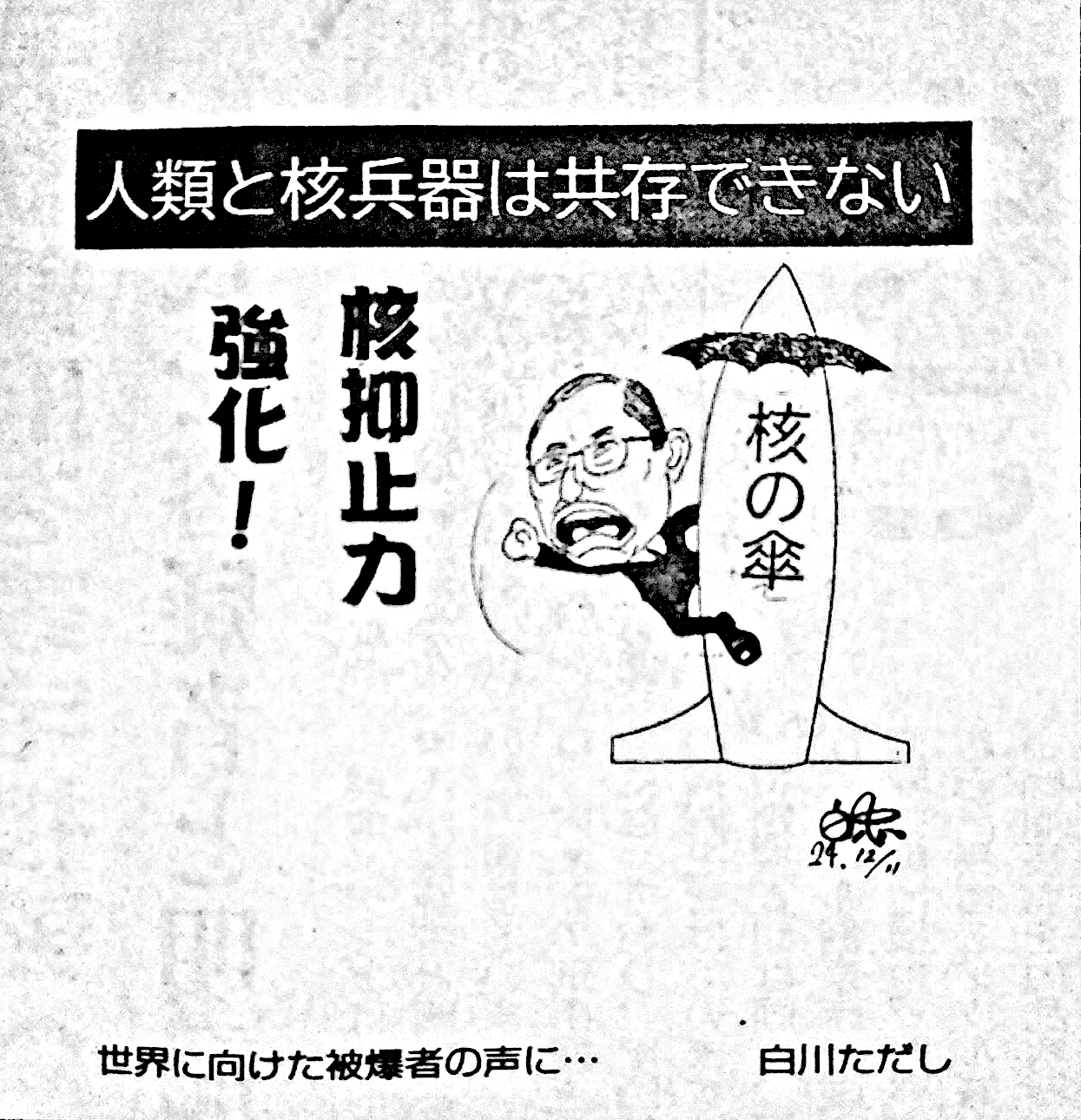

一コマ漫画の伝えるところ

この漫画は、「核抑止力」の強化を主張する人物が描かれており、その人物が「核の傘」というミサイル型の象徴にしがみついている姿が風刺的に表現されています。

漫画のメッセージは、「人類と核兵器は共存できない」という主張を軸にしています。

最後に、「被爆者の声に耳を傾けるべき」という訴えも込められており、核兵器廃絶の必要性を強調しています。

「核抑止力」の強化の批判

核の傘の下で安心しようとする一方、それがいかに危険であるかを強調しています。

特に、「核抑止力」という言葉が実際には核兵器の存在を肯定してしまう矛盾を指摘しています。

核兵器と人類の共存不可能性

核兵器は破壊と死をもたらすものであり、長期的な安全保障の道具としては全く不適切であるという主張が、「人類と核兵器は共存できない」という言葉で端的に表現されています。

被爆者の声の重要性

「世界に向けた被爆者の声に…」という文言は、核兵器の非人道性を理解するうえで、被爆者の証言が重要であることを訴えています。被爆者の経験は、核兵器廃絶を議論する際の道徳的基盤です。

日本共産党の意見:

日本共産党は、被爆国の政党として「核戦争の防止と核兵器の廃絶」を綱領に掲げています。

同党は、核兵器が人類の生存に対する重大な脅威であり、その非人道性を強調しています。

広島・長崎への原爆投下が示すように、核兵器は都市を瞬時に破壊し、多くの人命を奪います。さらに、核兵器の使用は気候変動を引き起こし、数十億人が栄養失調や餓死に直面する可能性があると指摘しています。

日本共産党は、核兵器禁止条約の発効を歓迎し、核兵器の違法化が核保有国に対する政治的・道義的圧力を強めると評価しています。また、同党は日本政府に対し、アメリカの「核の傘」から脱却し、核兵器禁止条約に参加することを求めています。

被爆者への国家補償や被爆者施策の改善も強く訴えています。

反対意見①(朝日新聞):

核抑止論者は、核兵器の存在が大規模な戦争を防いでいると主張しています。彼らは「戦争を起こしてはいけない」という結果倫理を重視し、核兵器が戦争抑止の役割を果たしていると考えています。

一方、核軍縮論者は「核は悪」という心情倫理から出発し、核兵器の非人道性を強調します。しかし、これら二つの立場は目指す世界観や理想が一致せず、議論がかみ合わないことが多いと指摘されています。

日本では、広島・長崎の記憶から核軍縮の訴えが広く浸透していますが、核抑止論も安全保障の観点から無視できない現実があります。

反対意見②(BBCニュース):

ウクライナ侵攻などの国際情勢の変化により、日本国内でも核武装の議論が再燃しています。一部の政治家は、日本が独自の核抑止力を持つ必要性を主張しています。

特に、近隣諸国の軍事的脅威が増す中で、日本の安全保障を強化するためには、核兵器の保有や「核の共同管理」の導入を検討すべきだという意見があります。

しかし、これらの議論は日本の非核三原則や国際的な核軍縮の流れと矛盾するため、国内外で賛否が分かれています。

国民へのメッセージ

「核兵器は人類の未来にとって最大の脅威であり、その存在が平和を守るどころか、終末を招く可能性を高めています。

日本は唯一の被爆国として、核兵器の非人道性を世界に訴える使命があります。核の傘に依存する安全保障政策は一時的な安心感を与えるかもしれませんが、それは決して恒久的な平和をもたらすものではありません。

被爆者の声を真摯に受け止め、核兵器禁止条約への参加を通じて、核なき世界の実現に向けたリーダーシップを発揮するべきです。

真の独立国として、日本が核抑止から脱却し、平和のために行動する未来を共に築きましょう。」

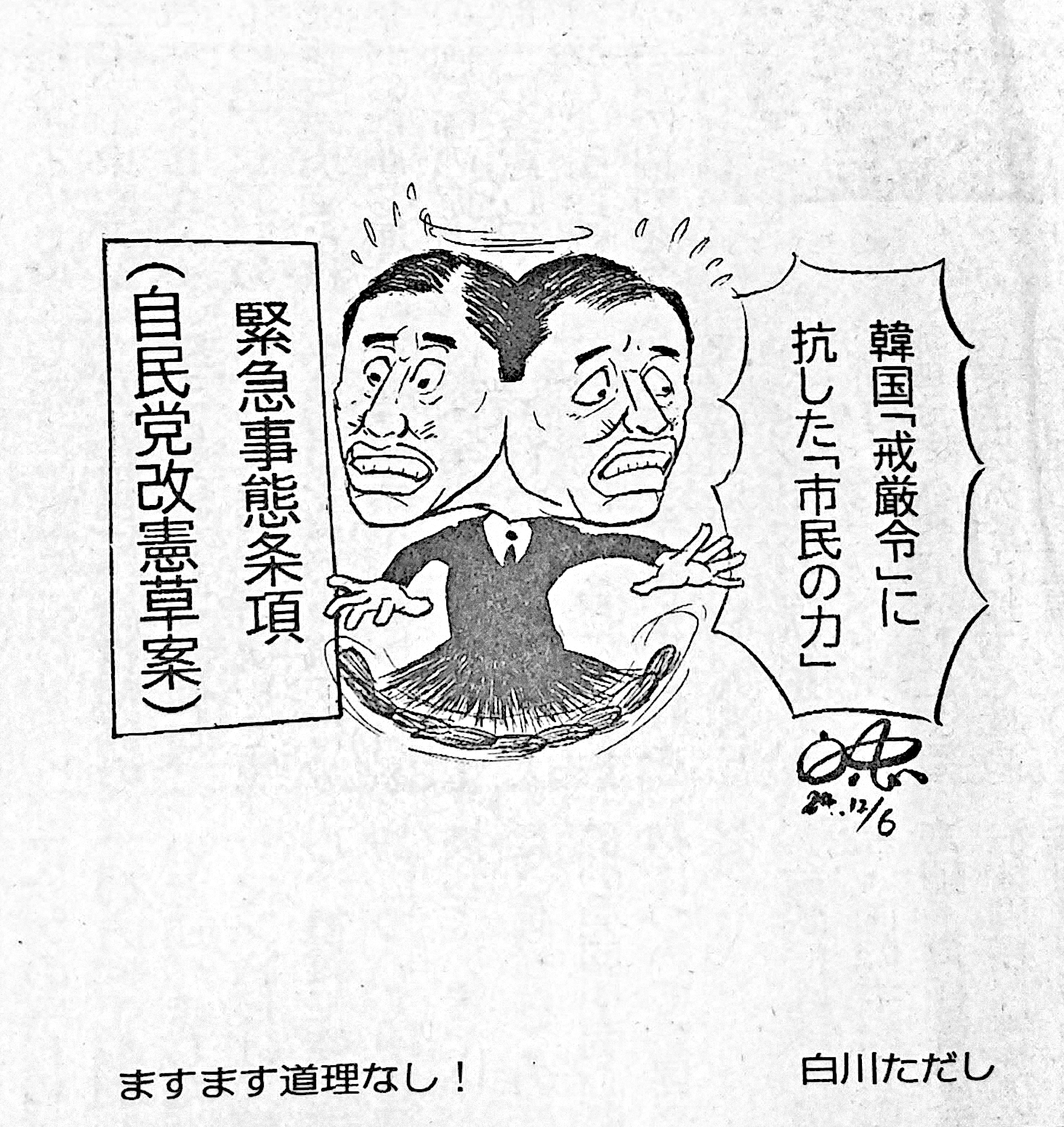

市民の力 vs 権力集中:韓国と日本から学ぶ民主主義の重要性

漫画のテーマと背景

韓国で戒厳令に抗した市民運動では、市民が一致団結して政府に対抗した具体例が描かれ、日本の自民党改憲草案における「緊急事態条項」との対比がより鮮明にされています。

韓国の市民が実際に直面した困難な状況など、権力集中のリスクと市民の力の重要性が伝えられています。

「市民の力」と「権力集中」の相反する構図を浮き彫りにし、市民の権利を守る重要性が強調されています。

「ますます道理なし!」という表現は、緊急事態条項に対する強い批判であり、権力が集中する危険性を市民に警鐘として伝えています。

韓国の市民運動を例に挙げて、日本でも同様の市民的自覚が必要であることを暗に訴えています。

視覚的な風刺の意図

二つの顔を持つ人物像が、矛盾や二重性を象徴し、権力者が民主主義と権威主義の間で揺れている様子を表現しています。

この表現は読者に、権力者の不安定さや内在する矛盾に気づかせ、現代社会における権力の危険性をより深く考えるきっかけを提供します。

市民運動と権力の対立を視覚的に強調しています。描かれるキャラクターの表情も、権力への皮肉や市民の意志を反映した工夫が凝らされています。

日本共産党とその他の意見

日本共産党の見解

緊急事態条項は、政府に過剰な権限を集中させ、市民の自由や権利を制限する危険性があると批判しています。

例えば、戦前の緊急勅令の濫用が多くの人々の生活に悪影響を及ぼした事例や、現在の独裁国家における非常事態宣言などが挙げられます。

また、弁護士や学者などの専門家からも、曖昧な定義が政府の恣意的な運用を可能にする恐れがあるとの指摘がなされています。

さらに、日本共産党は、市民の意識向上を通じて憲法改正に慎重な姿勢を取るべきだと主張しています。

自民党の反論

緊急事態条項は、大規模災害や戦争などの非常時に迅速な対応を可能にするために必要であると主張しています。現行法では対応が不十分であるため、明確な規定が必要との意見です。

自民党は、国家の安全と市民の安心を両立させるための仕組みとして、具体的な運用基準の策定を検討しています。

専門家や賛成派の主張

他国の事例を参考に、緊急事態条項は国際標準であるとする声もあります。ただし、戦前の緊急勅令の濫用の歴史を教訓に、歯止めの仕組みが求められています。

さらに、専門家は、透明性の確保と市民参加の重要性を強調しています。

メッセージ

私たちが守るべきは、緊急事態に対応する力だけでなく、日常の中で築き上げられてきた民主主義の基盤です。

確かに、危機に迅速に対応できる仕組みは必要です。しかし、その裏で、私たちの自由や権利が危機に晒されていないか、一人ひとりが冷静に考えることが求められています。

歴史を振り返れば、戒厳令や緊急勅令の濫用は、権力者による恣意的な決定を正当化し、国民を苦しめる結果を招いてきました。

例えば、戦前の日本における治安維持法の運用や、韓国の1980年の光州事件のように、政府が権力を集中させた結果、市民の自由が大きく制限された事例が挙げられます。

だからこそ、憲法を変える際には、国民の声がしっかりと反映され、権力が暴走しない歯止めが不可欠です。

今、私たちに必要なのは、市民一人ひとりが『当事者』としての自覚を持ち、議論に参加することです。私たちの声が、次の世代へより自由で安心できる社会を繋ぐ力となります。共に考え、共に行動し、未来を築きましょう。

また、私たちの活動は、地域コミュニティの強化や教育の充実にも繋がっています。一人ひとりの声が集まり、大きな力となることで、私たちはより良い未来を形作ることができます。

市民としての意識を高め、日常生活の中から民主主義の価値を再確認しましょう。例えば、選挙に積極的に参加する、地域の議論やイベントに足を運ぶ、そして身近な課題について声を上げることなど、小さな行動が大きな変化を生むことに繋がります。

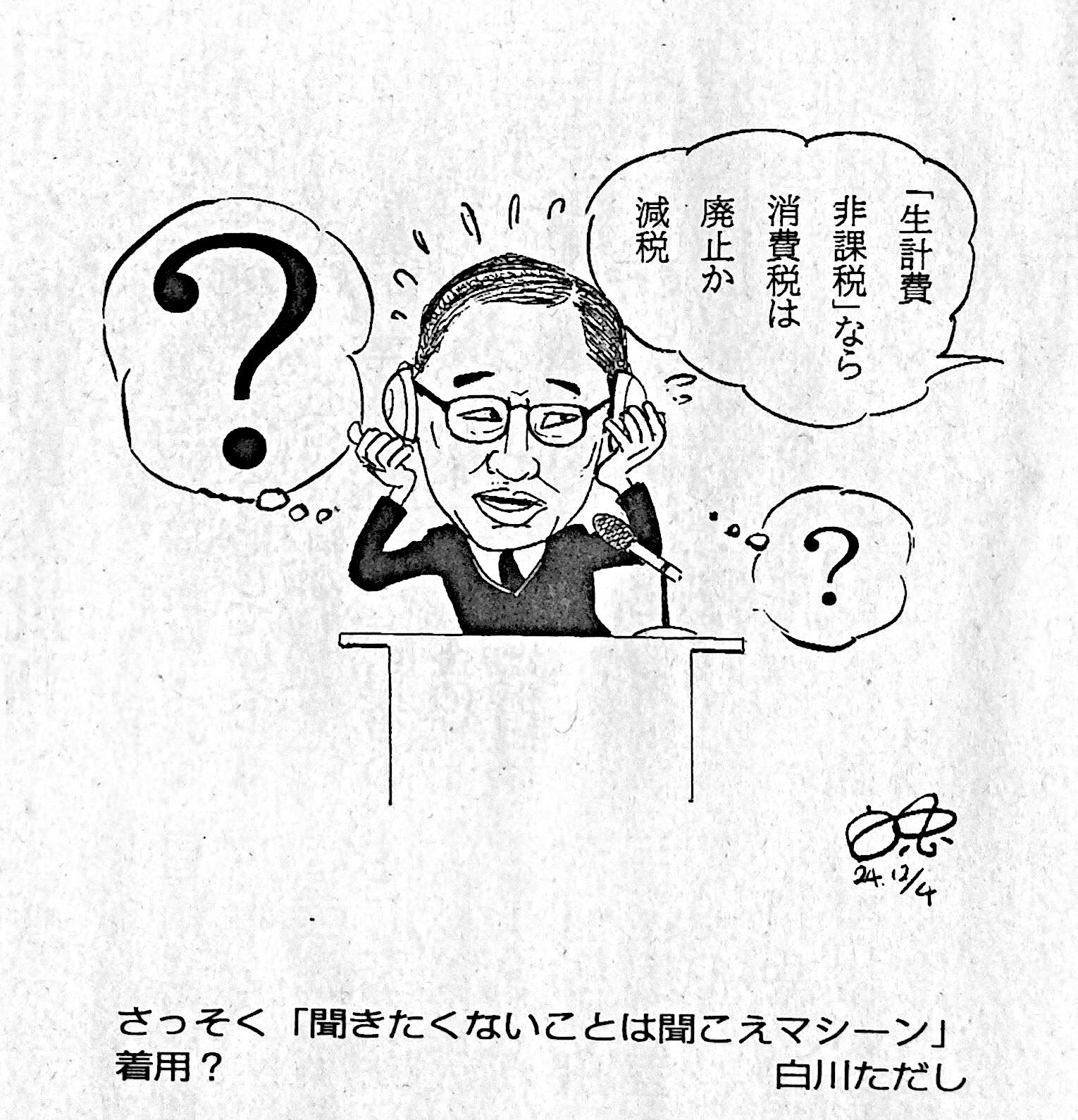

日本共産党:消費税への思い

◆日本共産党の主張

日本共産党は、消費税の廃止を最終目標とし、当面は税率を5%に引き下げることを提案しています。

この政策は、生活必需品への課税が低所得者層に重い負担を強いているとの認識に基づいています。

また、同党は、減税が低所得者層の消費を促進し、地域経済を活性化させる可能性があるとも指摘しています。

同時に、インボイス制度の廃止も主張し、中小企業や個人事業主の事務負担軽減を目指しています。

◆主要メディアからの反対意見

・読売新聞の見解

読売新聞は、消費税減税や廃止に対して慎重な立場を取っています。同紙は、減税では社会保障の安定財源が確保できないと指摘しています。

また、日本の高齢化社会における医療費や年金給付の増加を背景に、持続可能な財政政策が必要であると論じています。

そのため、物価上昇に見合った賃上げの実現や、成長と分配の好循環を目指すことが重要であるとしています。

・日本経済新聞の見解

日本経済新聞は、消費税の引き下げが財政健全化に与える影響を懸念しています。同紙は、消費税は社会保障費の重要な財源であり、減税は財政赤字を拡大させる可能性があると指摘しています。

たとえば、2023年度の財務省の試算では、消費税率を1%引き下げると年間約2.5兆円の税収減が見込まれています。また、減税による一時的な消費刺激よりも、持続的な経済成長戦略が必要であると主張しています。

◆メッセージ

消費税は、私たちの日常生活に直接影響を及ぼす重要な税制です。特に生活必需品への課税は、低所得者層にとって大きな負担となっています。

例えば、食品や日用品などの消費税負担が家計の可処分所得を圧迫し、低所得世帯では生活費の約10%が消費税に費やされているというデータがあります。

日本共産党は、消費税の廃止や減税を提案し、国民生活の安定を目指しています。

一方で、主要メディアからは、社会保障の財源確保や財政健全化の観点から、減税に対する慎重な意見も寄せられています。

読売新聞は高齢化社会の課題を踏まえ、財政の持続可能性を重視しています。また、日本経済新聞は試算を引用し、減税の財政への影響を懸念しています。

これらの多様な視点を踏まえ、私たち一人ひとりが消費税のあり方について深く考えることが必要です。

例えば、地域の意見交換会に参加したり、自分の考えを自治体に提言するなど、具体的な行動を通じて議論を活発化させましょう。

未来の日本をより良くするために、共に考え、行動していきましょう。