はじめに

1995年の阪神・淡路大震災から30年が経ちましたが、いまだに被災者支援の課題が残っています。

そして最近発生した能登半島地震でも、同様の問題が繰り返されていることが指摘されています。

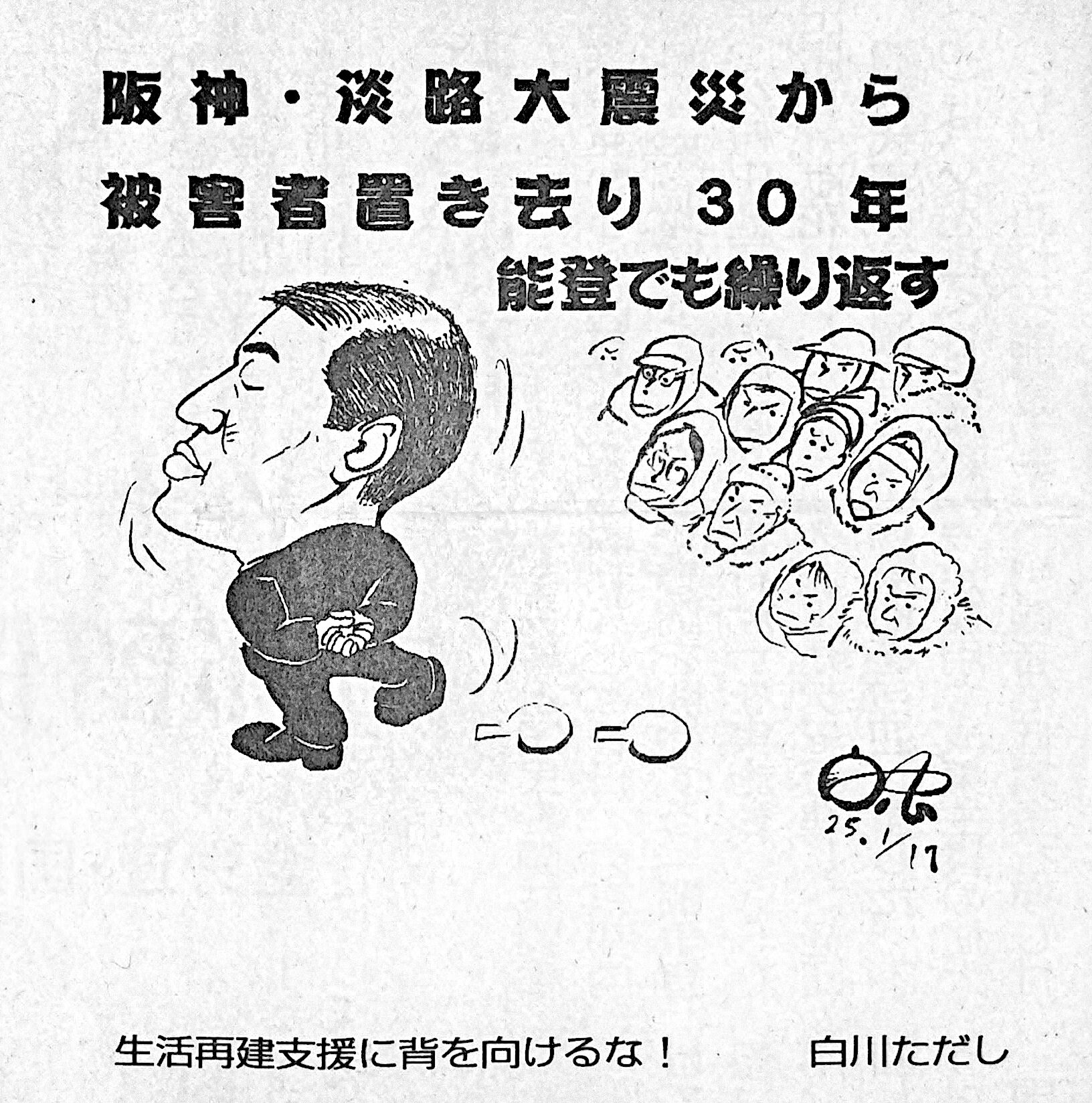

この漫画は、震災後の生活再建支援が十分に行われていない現状を風刺し、社会全体に支援の継続を訴えています。

漫画の文言解説

「阪神・淡路大震災から被害者置き去り30年 能登でも繰り返す」 という文言は、阪神・淡路大震災から長い時間が経過しても、被災者が十分な支援を受けられずに苦しんでいることを示しています。

さらに、2024年に発生した能登半島地震でも同様の課題が繰り返されていることを強調し、被災者支援の抜本的な改革の必要性を訴えています。

「生活再建支援に背を向けるな!」 というフレーズは、政府や行政機関、そして社会全体に対して、被災者の生活再建支援を継続的に行うべきだという強いメッセージを込めています。

考察ポイント

- 震災後の支援が十分に行き届かない背景にはどのような課題があるのか?

- 被災地の復興支援を持続的に行うためには、どのような制度や取り組みが必要なのか?

- 自分が被災者支援のためにできることは何か?例えば募金やボランティア活動、SNSを通じた情報発信など。

より良い社会を考えるヒント

- 被災者支援の現状を知る: 過去の震災支援の問題点や成功事例を学び、より効果的な支援方法を考える。

- 長期的な視点を持つ: 震災直後だけでなく、数年、数十年にわたる支援の仕組みを構築することが重要。

- 地域社会の連携を強化する: 地域住民、行政、企業、NPOが連携し、被災者が孤立しない支援体制を作る。

批判的思考のヒント

- 災害時の政府の対応は十分か?

- 被災者支援の優先順位はどうあるべきか?

- メディア報道に頼るだけでなく、自分自身で情報を確認し、真実を見極める力を養うことが重要。

まとめ

震災はいつどこで発生するかわかりません。

そのため、過去の経験を活かし、今後の被災者支援にどう向き合うかを考えることが重要です。

私たち一人ひとりが支援に対して関心を持ち、できることから始めることが、より良い社会につながります。

中高生が考えるべき3つのアクションと具体的な行動案

災害支援や復興について考え、身近な人と議論するために、以下の3つの話題を提供します。

これをもとに、親や先生、友人と話し合い、自分にできることを見つけてみましょう。

1. **「震災支援の格差」について考える**

**考え方のポイント:**

災害が起きた際、都市部と地方では支援のスピードや内容に差があることが指摘されています。被災地によって支援が偏る問題についてどう考えるべきでしょうか?

**話し合いのテーマ:**

– 阪神・淡路大震災と最近の能登半島地震の支援を比較して、どんな違いがあると思いますか?

– なぜ地域によって復興のスピードに差が出るのでしょうか?

**具体的な行動:**

– 被災地支援の状況について新聞やニュースで調べ、違いをまとめてみる。

– SNSなどで実際の被災者の声を調べ、現状を発信することで意識を広める。

—

2. **「自分たちにできる災害対策」について話し合う**

**考え方のポイント:**

「支援される側」ではなく、「支援する側」として、私たちにできることは何かを考えてみましょう。

**話し合いのテーマ:**

– 学校や家庭で災害が起きたら、どのような行動ができるか?

– 災害発生時に役立つスキルや知識は何か?

**具体的な行動:**

– 地域の防災訓練に参加し、自分ができることを学ぶ。

– 非常用持ち出し袋を家庭で準備し、どのようなものが必要か話し合う。

– 災害時の安否確認方法(SNS、電話、安否登録サービス)を家族と確認する。

3. **「震災の記憶を風化させない工夫」について考える**

**考え方のポイント:**

時間が経つと、震災の記憶や教訓が薄れてしまうことが課題です。

どのようにすれば次の世代に伝え続けることができるでしょうか?

**話し合いのテーマ:**

– 震災の記憶を風化させないために、学校や地域でどのような取り組みができるか?

– メディアやSNSを活用して、震災を伝える方法は?

**具体的な行動:**

– 阪神・淡路大震災や東日本大震災の体験談を調べ、友人や家族と共有する。

– 学校の文化祭や課題研究で、震災をテーマにした展示や発表を企画する。

– SNSで震災の経験や教訓を発信し、若い世代の関心を高める。

—

これらの話題をもとに、親や先生、友人と議論してみてください。

あなたの意見や考えが、未来の防災や支援につながるかもしれません。